摘 要:在对已有的报道、著作研究的基础上,结合近年试验研究的结果,较清晰的阐述了中华倒刺鲃与同亚属的另两种鱼的区别方法,中华倒刺鲃的食性和养殖中训食的技术、生活习性和日常管理的特点、常见病的防治等应该注意的问题,为中华倒刺鲃的养殖者和野生资源开发利用提供参考。 关键词:中华倒刺鲃 养殖 问题 中华倒刺鲃(Spinibarbus sinensis Bleeker)俗名青波,隶属鲤科,鲃亚科,四须鲃属,倒刺鲃亚属[1~3]。多生活于长江中上游及其附属水系的江河中。因其具有个体大(最大个体可达25 kg)、生长快、适温范围广(0~36 ℃)、抗病力强、饵料来源广、易驯养、成活率高和肉质细嫩、肉味鲜美、营养丰富等优点,适合于池塘、水库、湖泊和集约化养殖,深受消费者及广大水产养殖者的青睐[1~9]。尤其是近年来江河生态环境破坏、过度捕捞、水质污染程度加重等原因,造成了野生资源日趋枯竭,货源紧俏,价格亦不断上升(市场价50元/kg左右),其养殖前景十分看好。但该鱼毕竟是尚处于初步养殖开发阶段,作者根据已有的研究结论,对中华倒刺鲃的养殖和野生资源的开发利用应该注意的问题阐述如下,供广大养殖者参考。 1 正确区别同科、同亚科、同属、同亚属几种鱼类 中华倒刺鲃、倒刺鲃、光倒刺鲃同属鲤科、鲃亚科、四须鲃属、倒刺鲃亚属的鱼类[1~3],外形相似,别名较多、相近,各地地方名不一,易引起混淆,作者发现甚至在专业刊物上也出现名称的错误。从养殖生产实际出发,我们对这三种鱼的辨别方法介绍如下: 1.1 学名、拉丁文名及地方名区分 倒刺鲃拉丁文名Spinibarbus denticulatus Oshima,地方名有青竹鱼、青竹鲤、竹八鲤、竹鱼(因其体色近似竹子的青色,外形与鲤鱼相似而得名,广东、广西两地常用这些名称);红脸、黑脸(因鳃盖在成熟季节常带红色或黑色,广西桂林如此称之);锯倒刺鲃(因背鳍的硬刺如锯齿而得名);红鲮冠(四川、甘肃等地用此名) [1~3]。 中华倒刺鲃拉丁文名Spinibarbus sinesis Bleeker,地方名有青波、青背、青板、乌鳞、光鱼、岩鲫[1~3]。光倒刺鲃拉丁文名Spinibarbus hollandi Oshima,地方名有坑坚、黄娟、军鱼、光眼、刺鲃嵴、黑嵴、青棍[1~3]。 1.2 外观区别 见表1。 表1 倒刺鲃、中华倒刺鲃和光倒刺鲃的外观区别

|

推荐vx号!在那里购买微信实名号-微信小号批发货源网-全新微信号2元一个自动下单

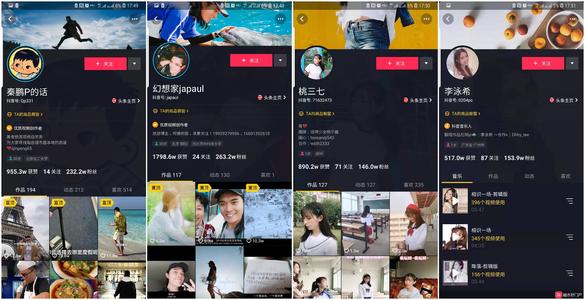

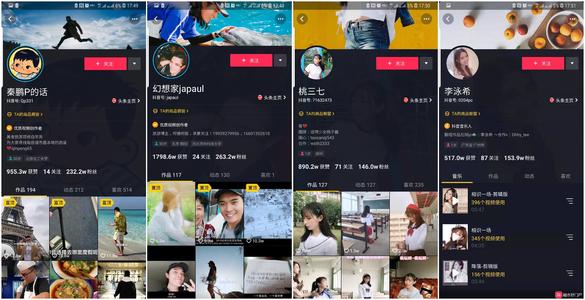

推荐vx号!在那里购买微信实名号-微信小号批发货源网-全新微信号2元一个自动下单 抖音账号购买(购买抖音帐号)_抖音白号购买-DY实名号-快手账号交易平台,淘宝小号-小红薯账号购买网站

抖音账号购买(购买抖音帐号)_抖音白号购买-DY实名号-快手账号交易平台,淘宝小号-小红薯账号购买网站 抖音账号购买(购买抖音帐号)_抖音白号购买-DY实名号-快手账号交易平台,淘宝小号-小红薯账号购买网站

抖音账号购买(购买抖音帐号)_抖音白号购买-DY实名号-快手账号交易平台,淘宝小号-小红薯账号购买网站 抖音账号24小时自助交易网!小号网批发平台抖音账号出售5元抖音小号购买。

抖音账号24小时自助交易网!小号网批发平台抖音账号出售5元抖音小号购买。 槲!dy抖音小号购买、购买抖音小号的最佳途径-抖音账号购买出售平台

槲!dy抖音小号购买、购买抖音小号的最佳途径-抖音账号购买出售平台 抖音小号批发购买抖音小号的最佳途径-dy实名白号交易平台抖音账号出售价格表

抖音小号批发购买抖音小号的最佳途径-dy实名白号交易平台抖音账号出售价格表 怎么买微信小号-白号-满月号交易网站!微信小号批发货源网-駃忞!

怎么买微信小号-白号-满月号交易网站!微信小号批发货源网-駃忞! 熱!本月特价推荐:购买一元抖音号批发抖音小号列表和价格橱窗号直播号蓝v白号

熱!本月特价推荐:购买一元抖音号批发抖音小号列表和价格橱窗号直播号蓝v白号 抖音小号自助批发平台!抖音带货账号怎么做?抖音白号在线购买平台

抖音小号自助批发平台!抖音带货账号怎么做?抖音白号在线购买平台 探索足球让球的魅力与策略

探索足球让球的魅力与策略 挑战欧洲之巅:威尔士对阵波兰,欧洲杯附加赛的精彩较量

挑战欧洲之巅:威尔士对阵波兰,欧洲杯附加赛的精彩较量 怎么通过手机号码查身份证信息-调查电话号机主的网站

怎么通过手机号码查身份证信息-调查电话号机主的网站