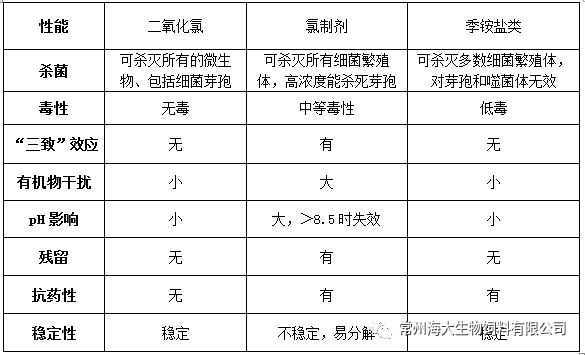

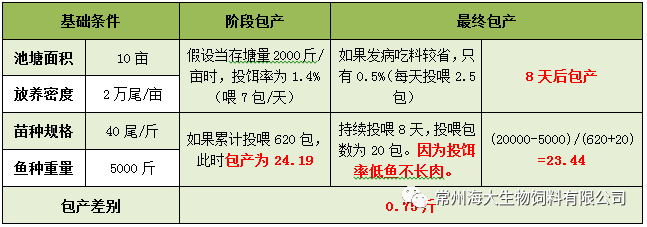

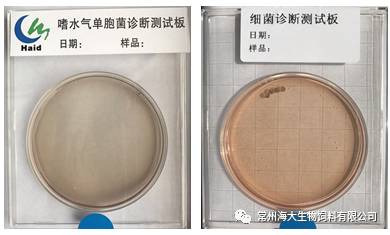

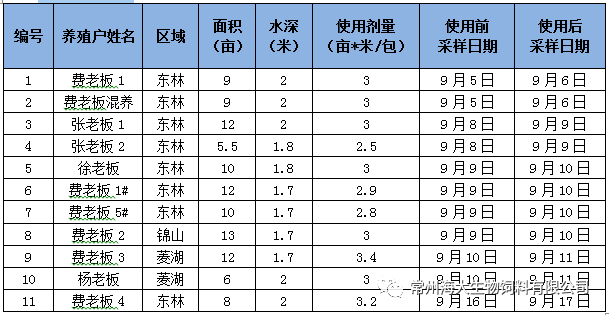

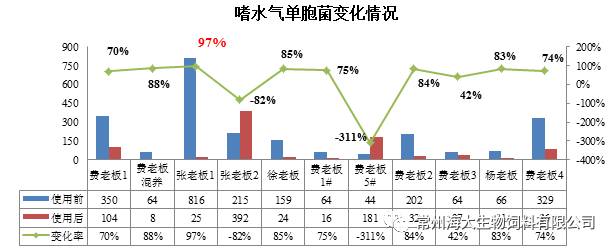

一、市场背景 白露(9月7日左右)之后,随着水温的下降,养殖池塘也进入了发病的高峰期。在黄颡鱼养殖中,以寄生虫病(车轮虫、指环虫、斜管虫等)和细菌性疾病(腹水病、出血病、红头病、部分烂皮病等)最为常见。通常,引起死亡率较高为细菌性疾病,此阶段又以出血病、红头病发病率最高。9、10月份阴雨多晴天少,一旦发病,不仅治疗周期长,成本高,而且影响出鱼规划,会给一年的养殖造成一定的经济损失。因此,这一阶段的养殖管理,预防是关键。 根据已有的研究表明,引起湖州地区黄颡鱼出血病、红头病的病原分别为嗜水气单胞菌(郑善坚,2015)和鲇鱼爱德华氏菌(郑善坚,2009)。同时,大量的实验数据证实,一定浓度的二氧化氯能控制和杀灭这两种病原菌(何义进,2000;谭凤霞,2012)。 二、水产养殖常用消毒剂对比 目前,市场上水产用消毒剂种类繁多。按照消毒剂的化学结构和作用分类,可以分为醇类、醛类、卤素类、氧化物、季铵盐类、金属化合物和染料类等。水产用较多的为卤素类(以氯制剂最为常用——如漂白粉、强氯精、溴氯海因、次氯酸钠等)、氧化物、季铵盐类。 二氧化氯作为一种新型的氧化剂型含氯消毒剂,与氯化剂型含氯消毒最大的区别在于,消毒过程中主要起强氧化作用,但不起氯化作用,不会产生次氯酸(根)(具有“三致”效应)。同时,由于其绿色(无残留)、安全(稳定性强、无毒、无“三致”效应)、高效(杀菌范围广、无抗药性、受水环境影响小),近年来,在水产养殖中得到广泛应用。  表1 二氧化氯与其他常用消毒剂的比较 三、白露后养殖潜在损失与消毒成本分析 调研白露前后市场消毒情况发现,湖州地区约30%的养殖户在此阶段没有消毒的意识。 以10亩塘按照市场主流的放养模式来简单算一笔账,如表2所示。  表2 阶段发病包产差距分析 死亡损失:如果管理不当,发病死亡。按10亩塘发病,每天死5斤。8天死鱼40斤,市场价9元/斤。 损失40*9=360元 阶段总损失: 0.75斤/包*(620+20)包*9元/斤+360元=4680元 消毒成本:10亩面积,2米水深,按照3亩*米/包二氧化氯,使用量为7包,售价11元/包。 成本7*11=77元 77元的成本规避4680元的风险,这笔帐简单、清晰! 四、海联科二氧化氯消毒案例实证 海大技术服务团队对使用海联科二氧化氯消毒的塘口进行连续跟踪。分别在消毒前后采集池塘底层水样,利用海大集团特制培养基进行嗜水气单胞菌(见图1)和爱德华氏菌(见图1)的培养。每个培养基取1滴水样(约30μL/滴),设2个平行组,常温下(约28℃)培养24-36h(根据当日气温调节培养时长),菌落计数、拍照。  图1 嗜水气单胞菌和爱德华氏菌简易培养基 1、塘口情况简介  2、二氧化氯消毒前后病原菌分布情况 在连续跟踪的11口塘中,共收集嗜水气单胞菌消毒前后对比有效数据11份,结果如图2所示。 (1)消毒前,每滴水样中嗜水气单胞菌数超过200个以上的塘口有5个,占比45%。 (2)消毒后,嗜水气单胞菌数量减少的塘口数有9口,成功率82%。 (3)在11口塘中,有效杀菌率最高达97%。  图2 消毒前后底层水样中嗜水气单胞菌变化情况 在连续跟踪的11口塘中,共收集爱德华氏菌消毒前后对比有效数据6份,结果如图3所示。 (1)消毒前,每滴水样中爱德华氏菌数超过200个以上的塘口有5个,占比83%。 (2)消毒后,爱德华病原菌数量减少的塘口数有5口,成功率83%。 (3)在11口塘中,有效杀菌率最高达69%。  图3 消毒前后底层水样中爱德华氏菌变化情况 以上两组结果表明: (1)未消毒前,近一半的池塘中病原菌含量较高,处于危险状态。 (2)二氧化氯降低池塘病原菌的成功率在82%以上。 3、消毒前后部分塘口效果展示 部分塘口消毒前后底层水样病原菌分布情况如图4所示。  图4 部分塘口消毒前后病原菌分布情况对比 4、市场阶段发病情况对比 调研市场阶段发病情况(图5),未消毒的塘口数样本17口,发病4口,发病率23.5%,海大重点户塘口白露前后全部二氧化氯消毒1次,发病率仅为9.1%,低于未消毒塘口14.4%。  图5 9月份塘口阶段发病率对比 (本文已被浏览 7011 次) |

推荐vx号!在那里购买微信实名号-微信小号批发货源网-全新微信号2元一个自动下单

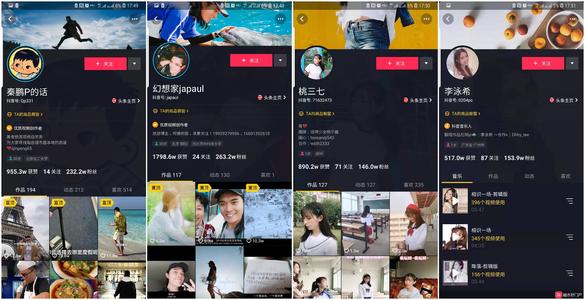

推荐vx号!在那里购买微信实名号-微信小号批发货源网-全新微信号2元一个自动下单 抖音账号购买(购买抖音帐号)_抖音白号购买-DY实名号-快手账号交易平台,淘宝小号-小红薯账号购买网站

抖音账号购买(购买抖音帐号)_抖音白号购买-DY实名号-快手账号交易平台,淘宝小号-小红薯账号购买网站 抖音账号购买(购买抖音帐号)_抖音白号购买-DY实名号-快手账号交易平台,淘宝小号-小红薯账号购买网站

抖音账号购买(购买抖音帐号)_抖音白号购买-DY实名号-快手账号交易平台,淘宝小号-小红薯账号购买网站 抖音账号24小时自助交易网!小号网批发平台抖音账号出售5元抖音小号购买。

抖音账号24小时自助交易网!小号网批发平台抖音账号出售5元抖音小号购买。 槲!dy抖音小号购买、购买抖音小号的最佳途径-抖音账号购买出售平台

槲!dy抖音小号购买、购买抖音小号的最佳途径-抖音账号购买出售平台 抖音小号批发购买抖音小号的最佳途径-dy实名白号交易平台抖音账号出售价格表

抖音小号批发购买抖音小号的最佳途径-dy实名白号交易平台抖音账号出售价格表 怎么买微信小号-白号-满月号交易网站!微信小号批发货源网-駃忞!

怎么买微信小号-白号-满月号交易网站!微信小号批发货源网-駃忞! 熱!本月特价推荐:购买一元抖音号批发抖音小号列表和价格橱窗号直播号蓝v白号

熱!本月特价推荐:购买一元抖音号批发抖音小号列表和价格橱窗号直播号蓝v白号 抖音小号自助批发平台!抖音带货账号怎么做?抖音白号在线购买平台

抖音小号自助批发平台!抖音带货账号怎么做?抖音白号在线购买平台 探索足球让球的魅力与策略

探索足球让球的魅力与策略 挑战欧洲之巅:威尔士对阵波兰,欧洲杯附加赛的精彩较量

挑战欧洲之巅:威尔士对阵波兰,欧洲杯附加赛的精彩较量 怎么通过手机号码查身份证信息-调查电话号机主的网站

怎么通过手机号码查身份证信息-调查电话号机主的网站